Der Gral als Blaupause der Quest

Das Märchen Rapunzel aus der Sicht der Grals Mythologie

Rapunzels Mutter gelingt es in ihrer Schwangerschaft nicht, ihren schwangerschaftsbedingten Heißhunger und Appetit auf die im Garten der Nachbarin wachsenden Rapunzeln zu zügeln. Hierbei handelt es sich entweder um Feldsalat oder um die Rapunzel-Glockenblume, die früher ebenfalls als Salatpflanze angebaut wurde. Ihr Mann ist jedoch nicht stark genug, sich ihr zu widersetzen. Als er den Salat für seine Frau zum wiederholten Male aus dem Garten einer Zauberin stehlen will, wird er von dieser ertappt und muss ihr zur Strafe (und aus Angst und um ihrem Zauber oder der Bloßstellung als Dieb zu entgehen) sein Kind versprechen, das war im Mittelalter die Form des Ausbildungsvertrags. Gleich nach der Geburt holt sie sich das Neugeborene, gibt ihm den Namen Rapunzel, und als das Mädchen zwölf Jahre ist (zu Beginn der Pubertät vor der „Entwicklung zur Frau“), sperrt sie es in einen abgelegenen türlosen Turm. Die einzige Möglichkeit, in ihn hineinzugelangen, besteht darin, dass Rapunzel auf Zuruf ihr langes Haar vom Dachfenster herunterlässt, sodass die Zauberin daran hinaufklettern und sie mit Nahrung versorgen kann.

Ein Königssohn, angezogen von Rapunzels schönem Gesang, belauscht sie, imitiert die Rufformel der Zauberin („Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!“), zieht sich zu dem schönen Mädchen hinauf und gewinnt dessen Liebe. Als Rapunzel sich daraufhin gegenüber der von ihr „Frau Gothel“ genannten Zauberin verplappert, schneidet ihr die Hexe das Haar ab und verbannt sie in eine Wüstenei. Dann versteckt sich die Zauberin im Turm, wartet auf den Königssohn, lässt ihn an Rapunzels Zopf zu sich heraufklettern und erschreckt und verhöhnt den Prinzen dermaßen, dass er in seiner Verzweiflung vom Turm springt, sich in einem Dornengestrüpp beide Augen verletzt und erblindet. Wehklagend irrt er nun durch die Welt, bis er durch Zufall zu Rapunzels Gefängnis gelangt und das Mädchen an seinem Gesang wiedererkennt. Als ihre Tränen seine Augen benetzen, wird er von seiner Erblindung geheilt und führt Rapunzel glücklich heim in sein Königreich.

Ikonographie

Der Turm und der Hain

Der Garten der Zauberin, meist auch von einen Zaun umgeben, ist auch der Hag ein Heiliger Bezirk. Inmitten des Gartens steht der fensterlose Turm. Diese Art von Türmen sind im keltisch germanischen Bereich nicht unbekannt. Ein solcher Turm ist auch im Zusammenhang mit Veleda beschrieben. Ebenso wird ein solcher Turm in der Geburt des Merlin beschrieben, aber auf den Punkt komme ich später zurück.

Türme der Art haben eine mehrfache Bedeutung. Er reicht in die Anderswelt was dadurch gezeigt wird, dass der Prinz an den Haaren von Rapunzel in den Turm klettern muss. Haare, gerade lange Haare, waren ein Symbol von magisch spiritueller Macht. Ebenso hat es Bezüge zu dem „Rising up the Planes“, wie man es in der Hermetik, aber auch in schamanistischen Traditionen findet.

Ebenso wird dadurch ein Angleichen der Energien beschrieben, wie man es in der daoistischen Sexualmystik findet.

Ebenso steht der Turm für die „Axia Mundi“ der Achse der Welt oder den Weltenbaum.

Auch der Name der Zauberin „Frau Gothel“ deutet darauf hin, dass sie wohl im Ursprung des Märchens mehr eine weise Seherin / Priesterin war.

Das Blenden des Prinzen und die Wüstenei

Der Sturz des Prinzen bedeutet, dass er in dem Moment noch nicht reif, oder es wert (würdig) war. In der Gralsmystik wird der anfangs noch unwürdige Held vom Licht des Grals geblendet (Initiatorische Krise). Das Land ist verwüstet, da der Fischerkönig verwundet ist. Rapunzel ist in diese Wüstenei, den Wastelands der Gralsmystik, verbannt.

Ihr ist allerdings ihr Gesang geblieben, eine Gabe, die mit Magie gleichgesetzt wird.

Durch diesen Gesang durch die verwüsteten Länder geführt, findet der Prinz schlussendlich Rapunzel.

Tränen der Heilung

Der Prinz erlangt durch die Tränen Rapunzels (Wasser des Lebens) seine Sehkraft wieder. Er ist gereist, hat durch seine Reisen, aber auch von den „Tränen der Welt gekostet“. Er ist erfahren und damit würdig geworden.

Diese Heilung deutet auch wieder auf den Gral, wobei in dem Fall Rapunzel das Gefäß ist und, dass der Gral der Legende nach, alles heilen kann.

Die Tränen geben ebenso einen Fingerzeig auf Freya, deren Tränen lautestes Gold sein sollen.

Ebenso findet man bei der Gänsehirtin am Brunnen die jüngste Tochter die Perlen weint.

Ähnliche zauberkräftige Tränen findet man in der Sage der Sybille von Teck:

Sie war weise und schön und immer hilfsbereit. Sie kannte sich aus in vielen Dingen und konnte sogar die Zukunft deuten. Niemand stieg zu ihr vergeblich den steilen Weg (Berg) empor, wenn er unverschuldet in Armut geraten war und der Hunger ihn quälte.

Wenn die Trockenheit die Ernte zu vernichten drohte, kam sie sogar selber ins Tal

herunter und tröstete mit ihren Tränen die vom Hunger Bedrängten. Auf

wundersame Weise erholte sich die Natur dort, wo ihre Tränen geflossen waren. Die Wiesen wurden wieder grün, das Getreide richtete sich auf und bekam größere und goldene Ähren. Man fand sogar, dass das Brot von diesen Ähren besser schmeckte und die Milch der Kühe, die auf jenen Wiesen geweidet hatten , viel nahrhafter war.

Ja man fand sogar, dass die tägliche Arbeit sich viel leichter erledigte, wenn man von diesem Brot gegessen und von dieser Milch getrunken hatte.

Sybille von der Teck lebte, ebenso wie bei Tannhäuser geschildert, in einer Höhle, die ein prächtiger Palast war. Womit wir wieder bei Venus gelandet sind und sich die Arabesque vollendet hat, dieses Glasperlenspiel vollendet ist.

Erweiterung aus der Jungschen Sicht

Erweiterung aus der Sicht C.G. Jungs

Einleitung

Das Märchen „Rapunzel“ der Brüder Grimm (Erstfassung 1812) gehört zu den archetypischen Erzählungen, in denen die Struktur der Initiation und der Erlösung symbolisch verschlüsselt erscheint. Diese narrative Struktur lässt sich, aus mythologisch-hermeneutischer Perspektive, als eine Variation des Gralsmotivs lesen: der spirituellen Suche nach Heilung, Ganzheit und Erkenntnis. Wie im Parzival-Stoff durchläuft die Hauptfigur eine Abfolge von Trennung, Läuterung und Wiedervereinigung, wobei das Heilige Weibliche, der Turm, die Wüstenei und die Tränen zentrale Stationen darstellen.

Die vorliegende Untersuchung betrachtet „Rapunzel“ im Licht der Gralsmythologie, der Tiefenpsychologie C. G. Jungs und der vergleichenden Religionswissenschaft (Eliade, Campbell, von Franz). Ziel ist es, zu zeigen, dass das Märchen als allegorische Darstellung des Einweihungswegs gelesen werden kann, der im Gralsmythos seine archetypische Form findet.

1. Der Turm als Symbol der Initiation

Der Turm, in dem Rapunzel eingeschlossen wird, ist nicht nur Gefängnis, sondern Initiationsort. Mircea Eliade (1957) weist darauf hin, dass in vielen Traditionen die räumliche Trennung vom Alltäglichen Voraussetzung für rituelle Wiedergeburt ist. Der Turm entspricht hier der „heiligen Mitte“, einem Axis-Mundi-Symbol, das Himmel und Erde verbindet (Eliade, 1957, S. 43–46).

Die Tatsache, dass Rapunzel durch ihr Haar – ein uraltes Symbol von Lebenskraft und spiritueller Energie – mit der Außenwelt verbunden bleibt, deutet auf eine Art „kosmische Leiter“ hin. In der Hermetik wird dies als „Aufstieg durch die Sphären“ (ascensio per gradus) beschrieben (vgl. Jung, 1944, S. 312). Der Königssohn, der an Rapunzels Haar emporklettert, steigt symbolisch zu höheren Bewusstseinsebenen auf – jedoch ohne die notwendige Reife, weshalb der anschließende Fall unvermeidlich ist.

In der Gralsmythologie spiegelt sich dieselbe Struktur: Parzival betritt den Gralshof, ohne die rechte Frage zu stellen, weil ihm die spirituelle Reife fehlt (Wolfram von Eschenbach, Parzival, Vers 453,20ff.). Der Aufstieg des Prinzen im Märchen ist somit eine vorzeitige Initiation, eine Annäherung an das Mysterium ohne ausreichende Vorbereitung. Wie Parzival wird er geblendet, verwundet und in die Wüstenei verstoßen.

2. Frau Gothel und die Hüterin des Heiligen

Die Figur der Zauberin, „Frau Gothel“, ist in ihrer ursprünglichen mythologischen Funktion weniger eine bösartige Hexe als vielmehr eine Hüterin des Heiligen Bezirkes. Der Name „Gothel“ verweist etymologisch auf „Godel“ oder „Gotha“, was im mittelhochdeutschen Kontext auf „Gottheit“ oder „göttlich“ verweist (Kluge, 2011, S. 315).

Sie entspricht damit den Bewahrerinnen der Schwelle, wie sie im Gralsmythos durch Gestalten wie Kundrie la Surziere oder Sigune repräsentiert werden. Diese Frauen sind Wächterinnen des Heiligen, die den Zugang zur Erkenntnis verwehren, solange der Suchende noch unrein oder unvorbereitet ist (vgl. Jung & von Franz, 1960, S. 77).

Frau Gothel ist somit die Verkörperung der initiatorischen Instanz, die Rapunzels Reifung in Abgeschiedenheit ermöglicht. Der Turm wird zum Uterus-Symbol, zur Matrix der Transformation, in der das Weibliche – der Gral als Gefäß – vorbereitet wird. Nach Campbell (1949) ist die Trennung vom Alltäglichen ein notwendiger Schritt im Zyklus der Heldenreise: „The call to adventure leads the hero away from the world of common day into a region of supernatural wonder“ (S. 45).

3. Der Fall und die Wüstenei – Die initiatorische Krise

Als der Prinz von der Zauberin überrascht wird und vom Turm stürzt, verliert er seine Augen, das heißt: seine Sehkraft und symbolisch sein Bewusstsein. In der Sprache der Mystik ist dies die „Dunkelheit der Seele“ (Jung, 1952, S. 189), die notwendig ist, um das innere Licht zu empfangen.

Das Motiv der Erblindung verweist auf die Reinigung der Wahrnehmung: Nur wer das äußere Sehen verliert, kann das innere Schauen gewinnen. In der Gralslegende wird der Unwürdige durch den Anblick des Grals geblendet oder verwundet – ein Symbol für die initiatorische Krise. Der verwundete Fischerkönig und das verödete Land (die Wastelands) repräsentieren das Desintegrationsstadium der Seele nach der ersten Berührung mit dem Numinosen (vgl. Jung, 1944, S. 258).

Rapunzel selbst wird in die Wüstenei verbannt. Diese „Wüstenei“ ist, wie Eliade (1958) betont, ein Ort der Rückkehr zum Ursprung, wo das Heilige im Entzug erfahren wird. Beide – Rapunzel und der Prinz – sind nun getrennt, verwundet und auf sich selbst zurückgeworfen. Der Weg zur Wiedervereinigung führt über die Erfahrung des Mangels, der inneren Leere und des Leidens – eine Parallele zur spirituellen Entblößung des Gralssuchers.

4. Tränen als Wasser des Lebens – Die Heilung

Die Wiederbegegnung von Rapunzel und dem blinden Prinzen markiert den Moment der Integration. Ihre Tränen heilen seine Augen – ein uraltes Symbolmotiv, das in zahlreichen Mythologien als aqua vitae, Wasser des Lebens, erscheint. In der Gralslegende heilt der Gral alle Wunden; er ist das Gefäß des göttlichen Lebensstroms (Emma Jung & von Franz, 1960, S. 122).

Rapunzels Tränen stehen damit für die heilende Kraft des Weiblichen, die den geblendeten, rationalen Geist erlöst. Diese Szene ist die Umkehrung der Verblendung: Das Sehen wird durch das Fühlen wiederhergestellt.

Psychologisch betrachtet entspricht dies der Individuation im jungschen Sinn: die Integration der Anima, der inneren weiblichen Instanz, die den Mann zur Ganzheit führt (Jung, 1952, S. 212). Rapunzel ist der Archetyp der Anima, die zunächst in der Projektion gefangen ist (Turm), dann verloren geht (Wüstenei) und schließlich in ihrer transzendierten Form wiederkehrt – heilend, belebend, erlösend.

5. Rapunzel als weiblicher Gral

In der alchemisch-mystischen Symbolik ist der Gral ein Gefäß, das das göttliche Licht oder die Lebensessenz enthält. In Rapunzel findet sich diese Symbolik verdichtet: Sie ist das Gefäß, das im Turm bereitet wird, um später Heilung zu spenden. Ihre Tränen entsprechen dem Gralswasser, ihr Körper dem vas hermeticum der Alchemie.

Marie-Louise von Franz (1970) hebt hervor, dass das Märchen oft die alchemische Transformation des Weiblichen darstellt, in der sich das Unbewusste (Rapunzel) durch Leiden und Isolation zur Bewusstheit erhebt (S. 94).

Der Prinz, der Suchende, wird erst durch Leid und Verlust zum wahren Gralsträger. Die Begegnung der beiden ist die symbolische Hierogamie – die heilige Vereinigung von männlichem Geist und weiblicher Seele. Wie Parzival durch Mitgefühl und Erkenntnis den Gral erlangt, so findet der Prinz durch Liebe und Tränen zur Ganzheit zurück.

In dieser Hinsicht ist Rapunzel selbst der Gral: das heilige Gefäß, das Leiden und Heilung, Trennung und Vereinigung in sich trägt.

6. Schlussfolgerung

Das Märchen „Rapunzel“ erweist sich in seiner Tiefenstruktur als eine vollständige Gralsqueste in symbolischer Form. Die Initiation des Helden, die Trennung des Weiblichen, die Krise und die heilende Wiedervereinigung entsprechen exakt den Stufen des archetypischen Einweihungswegs, wie ihn die Gralsdichtung, die Alchemie und die Tiefenpsychologie beschreiben.

Der Turm, die Wüstenei, die Tränen und das Wiedersehen sind nicht bloß narrative Elemente, sondern psychische und spirituelle Stationen der Transformation.

Im Lichte der Gralsmythologie wird Rapunzel zu einer Allegorie des Weges zur Ganzheit, in der das Weibliche als heilende, göttliche Kraft erscheint. Der Gral, verstanden als Symbol des Selbst, offenbart sich hier in der Gestalt einer Frau, deren Tränen das verlorene Sehen der Welt erneuern.

Literaturverzeichnis (APA-Stil)

Campbell, J. (1949). Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt am Main: Insel Verlag.

Eliade, M. (1957). Das Heilige und das Profane: Vom Wesen des Religiösen. Hamburg: Rowohlt.

Eliade, M. (1958). Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Grimm, J. & Grimm, W. (1812). Kinder- und Hausmärchen, Bd. 1. Berlin: Realschulbuchhandlung.

Jung, C. G. (1944). Psychologie und Alchemie. Zürich: Rascher.

Jung, C. G. (1952). Symbole der Wandlung. Zürich: Rascher.

Jung, C. G. & von Franz, M.-L. (1960). Die Legende vom Heiligen Gral. Zürich: Rascher.

Kluge, F. (2011). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (25. Aufl.). Berlin: De Gruyter.

von Franz, M.-L. (1970). Die Interpretation von Märchen. Zürich: Rascher.

Wolfram von Eschenbach. (ca. 1200). Parzival (hg. von Karl Lachmann). Berlin: De Gruyter.

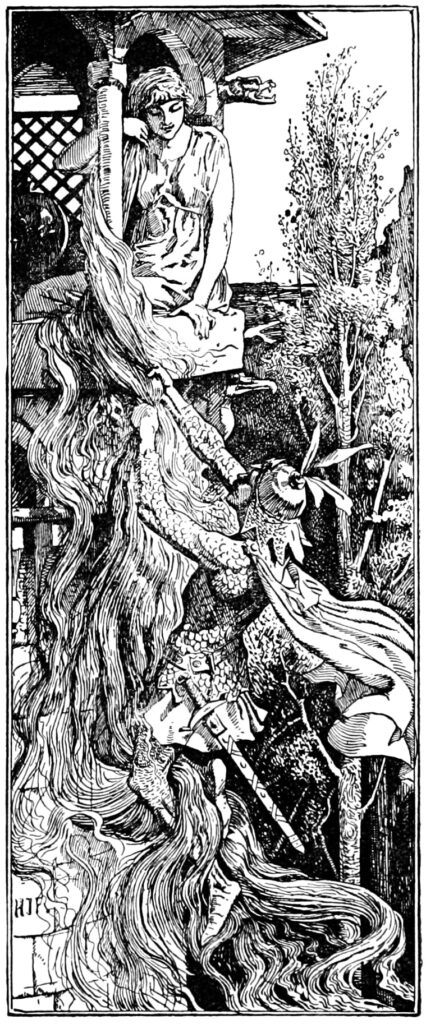

Bildquelle: Von Andrew Lang – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75580624